En résumé

Le licenciement économique et la rupture conventionnelle mettent fin à un contrat, mais dans des conditions très différentes. Le licenciement économique, décidé par l’employeur pour raisons économiques, suit une procédure stricte. Il donne accès au CSP, avec un accompagnement renforcé et jusqu’à 75 % du salaire, sans délai de carence. La rupture conventionnelle, conclue d’un commun accord, est plus simple et rapide. Elle ouvre droit à l’ARE (environ 57 % du salaire) mais avec un différé pouvant atteindre 150 jours.Dans les deux cas, l’indemnité est négociable, mais le licenciement offre souvent un meilleur soutien vers l’emploi.

Découvrez en quoi le licenciement économique, souvent perçu comme une fatalité, peut paradoxalement devenir un levier pour sécuriser votre transition, grâce à un comparatif point par point et des stratégies pour maximiser vos indemnisations sans risquer de vide juridique.

Licenciement vs rupture conventionnelle : le tableau comparatif pour tout comprendre

Le match en un coup d’œil

Quand il s’agit de mettre fin à un contrat de travail, les différences entre licenciement économique et rupture conventionnelle sont fondamentales. Ces deux procédures, bien que menant au même résultat, se distinguent par leur nature, leurs motifs, leurs procédures et leurs conséquences.

Le licenciement économique impose des contraintes lourdes à l’employeur, mais offre des avantages au salarié. La rupture conventionnelle, plus souple, nécessite l’accord des deux parties. Ce tableau comparatif synthétise les 7 critères essentiels pour comprendre les enjeux de chaque option.

Tableau récapitulatif : les 7 points clés de différenciation

| Critère | Licenciement Économique | Rupture Conventionnelle |

|---|---|---|

| Nature | Décision unilatérale de l’employeur | Commun accord entre salarié et employeur |

| Motif | Obligatoirement un motif économique (difficultés, mutation, réorganisation, cessation d’activité) non lié au salarié | Aucun motif à justifier |

| Procédure | Complexe et encadrée (entretien, reclassement, PSE possible), potentiellement longue | Plus simple et rapide (entretiens, signature, homologation DREETS) |

| Indemnité minimale | Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement | Indemnité légale ou conventionnelle de licenciement (négociable à la hausse) |

| Droits au chômage | Accès à l’ARE ou au Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) avec une allocation (ASP) plus élevée | Accès à l’ARE classique |

| Accompagnement | Obligation de reclassement, priorité de réembauche, mesures du CSP/PSE | Aucun accompagnement obligatoire (sauf si négocié) |

| Contestation | Possible aux prud’hommes sur le motif ou la procédure | Très difficile, sauf en cas de vice du consentement |

Face à cette comparaison claire, le choix entre licenciement économique et rupture conventionnelle engage des responsabilités distinctes pour l’employeur et le salarié. Ce tableau ne se contente pas de dresser une liste de différences : il révèle les implications concrètes pour chacune des parties.

Les procédures décortiquées : un cadre légal strict pour chaque rupture

Comprendre les étapes détaillées de chaque rupture permet aux employeurs et aux salariés de respecter les obligations légales. Une erreur dans la procédure peut entraîner des conséquences financières importantes.

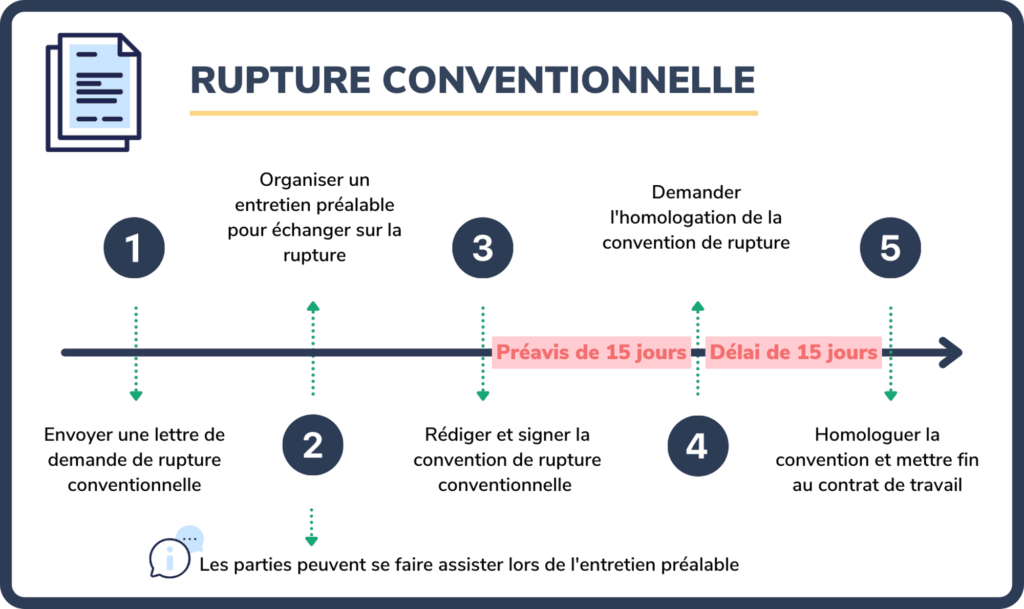

La rupture conventionnelle : la voie de l’accord mutuel

La rupture conventionnelle nécessite un consentement libre et éclairé des deux parties. Ce processus, régi par l’article L.1237-11 du Code du travail, offre une sécurité juridique si les étapes sont respectées.

- L’entretien (ou les entretiens) préalable(s) : Les négociations débutent par un ou plusieurs entretiens. L’employeur et le salarié discutent des conditions du départ : date, montant de l’indemnité, modalités. Le salarié peut être assisté par un collègue ou un conseiller externe.

- La signature de la convention : Le document formalise l’accord. Il doit contenir la date de rupture, le montant de l’indemnité, les éléments de solde de tout compte. L’employeur remet un exemplaire signé au salarié.

- Le délai de rétractation : Chaque partie dispose de 15 jours calendaires pour revenir sur sa décision. Ce délai commence le lendemain de la signature. La rétractation s’effectue par lettre recommandée avec accusé de réception.

- L’homologation par la DREETS : La demande s’effectue via le téléservice TeleRC. L’administration dispose de 15 jours ouvrables pour répondre. En cas de silence, l’homologation est considérée comme acquise.

Le licenciement économique : une décision encadrée par la loi

Le licenciement économique repose sur des motifs économiques réels et sérieux. Les entreprises doivent prouver des difficultés pouvant mener à une liquidation judiciaire. La procédure varie selon l’effectif et le nombre de licenciements.

Avant tout licenciement, l’employeur doit respecter l’obligation d’adaptation et de reclassement. Ce principe exige de proposer des formations, des postes équivalents ou adaptés en CDI, CDD, à temps plein ou partiel.

Les étapes clés incluent :

- Consultation des représentants du personnel (si applicables)

- Entretien préalable avec proposition de CSP ou congé de reclassement

- Notification du licenciement par LRAR

- Information de la DREETS via RUPCO

L’employeur doit justifier d’un motif économique légitime. Le non-respect des obligations de reclassement expose l’entreprise à des dommages-intérêts. Les procédures collectives impliquent la mise en place d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) pour les entreprises de plus de 50 salariés licenciant 10 personnes ou plus sur 30 jours.

📝 À noter :

Le licenciement dont il est question ici est un licenciement économique. Il ne faut pas le confondre avec un licenciement pour motif personnel, qui repose sur des raisons propres au salarié, comme une faute, une insuffisance ou une inaptitude.

Le licenciement économique, lui, est lié à la situation de l’entreprise : difficultés financières, réorganisation, fermeture, ou mutations technologiques. Il obéit à une procédure spécifique et donne accès à des dispositifs comme le CSP.

👉 Les conséquences, droits et indemnités ne sont donc pas les mêmes selon le type de licenciement.

Indemnités de départ : ce que vous toucherez vraiment

Calcul de l’indemnité : un minimum légal, mais un potentiel de négociation

Le montant de l’indemnité dépend de l’ancienneté et du salaire de référence. Pour un CDI, le minimum légal est fixé à 1/4 de mois de salaire par année d’ancienneté jusqu’à 10 ans, puis 1/3 au-delà. Par exemple, un salarié avec 12 ans d’ancienneté touchera au moins 3 mois de salaire (2,5 mois pour les 10 premières années + 0,66 mois pour les 2 dernières). Une convention collective peut prévoir un barème plus généreux, comme 1/3 de mois dès la première année.

La rupture conventionnelle permet des négociations plus souples : l’employeur peut proposer une indemnité supérieure (ex : 6 mois de salaire contre 3 légaux) pour éviter un contentieux. En cas de licenciement économique, les accords de PSE (Plan de Sauvegarde de l’Emploi) offrent souvent des majorations (ex : +50 % au-delà de 15 ans d’ancienneté). Pour déterminer le salaire de référence, calculer sa rémunération annuelle moyenne est crucial, incluant primes, heures supplémentaires rémunérées et avantages en nature.

Fiscalité et charges sociales : attention aux différences !

Les deux ruptures bénéficient d’exonérations fiscales, mais avec des règles distinctes. Les indemnités versées dans un PSE sont souvent intégralement exonérées d’impôt et de cotisations sociales, incitant les entreprises à structurer leurs plans sociaux. En rupture conventionnelle individuelle, l’exonération est limitée à 2 fois le salaire annuel brut (plafonné à 282 600 € en 2025) ou 50 % du montant versé, ce qui peut pénaliser les montants élevés. Si le salarié est éligible à la retraite, l’indemnité est imposable dans son intégralité, un cas de figure à anticiper.

Les prélèvements sociaux varient aussi : au-delà de 94 200 €, une partie des cotisations s’applique. Les montants supérieurs à 471 000 € (10 fois le PASS) sont soumis à 100 % aux prélèvements. L’employeur paie en outre une contribution de 30 % sur la fraction exonérée de cotisations sociales, ce qui influence les négociations. Par exemple, un licenciement avec PSE à 100 000 € reste presque entièrement exonéré, contre une rupture conventionnelle à 300 000 € imposée à 15 % sur 200 000 €, avec une charge patronale de 30 % sur la moitié du montant.

Ces nuances montrent l’importance de simuler le montant net perçu. Une mauvaise anticipation peut réduire de 20 à 30 % le montant final, surtout en cas de cumul d’exonérations partielles et de seuils dépassés.

Droits au chômage : le CSP, l’avantage décisif du licenciement économique

Rupture conventionnelle : le droit classique à l’ARE

La rupture conventionnelle donne droit à l’ARE, versée à 57 % du salaire journalier de référence. Cependant, un délai de carence de 7 jours s’applique, avec un différé d’indemnisation pouvant atteindre 150 jours si l’indemnité de rupture dépasse le montant légal. Par exemple, un salarié percevant une indemnité de 6 mois de salaire (soit 40 000 € pour un revenu mensuel de 6 666 €) subit un retard de 5 mois avant de percevoir le premier versement, fragilisant sa trésorerie.

Ce différé pénalise davantage les accords avec indemnité supra-légale, souvent utilisée pour faciliter l’accord mutuel. À l’inverse, le licenciement économique évite ces contraintes, offrant un accès immédiat aux droits. L’ARE est calculée sur la base du salaire moyen des 12 derniers mois, tandis que l’ASP (Allocation de Sécurisation Professionnelle) du licenciement économique intègre les primes et heures supplémentaires non indemnisées, augmentant le montant final.

Licenciement économique : la puissance du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP)

Le CSP, accessible en entreprises de moins de 1 000 salariés, garantit une indemnisation supérieure : l’ASP représente 75 % du salaire journalier de référence après un an d’ancienneté, sans perte de revenu.

Accepter le CSP signifie percevoir une allocation plus élevée, sans délai de carence, tout en bénéficiant d’un accompagnement renforcé pour retrouver un emploi.

Contrairement à la rupture conventionnelle, aucun différé ne retarde le versement. En cas de refus, le salarié bascule en ARE avec un différé limité à 75 jours.

Le CSP inclut un suivi personnalisé sur 12 mois : formations certifiantes (ex. préparation à la certification Pôle Emploi), immersions professionnelles de 3 à 21 jours, et un conseiller dédié pour structurer le projet professionnel. Les droits sociaux (maladie, invalidité) sont maintenus gratuitement, y compris l’accès aux arrêts maladie, contrairement à la rupture conventionnelle où ces droits s’arrêtent après un an d’ARE. Les périodes indemnisées comptent pour la retraite (retenue de 3 % sur l’ASP), un avantage non négligeable pour les carrières longues.

En cas de reprise temporaire (3 à 6 mois), le CSP peut être prolongé de 3 mois, offrant une sécurité supplémentaire. Si le salarié crée une entreprise, l’aide de Pôle Emploi (jusqu’à 4 600 €) reste accessible, contrairement à la rupture conventionnelle où l’aide est moindre. Ce dispositif, encadré légalement, limite les recours prud’hommes pour l’employeur, réduisant les risques de contentieux tout en sécurisant les droits du salarié. Les entreprises y trouvent un équilibre entre flexibilité et responsabilité sociale, un atout dans les plans de sauvegarde d’activité.

Quelle option choisir ? Conseils pratiques selon votre profil et projet

Votre checklist personnelle avant de décider

Pour faire le bon choix, posez-vous les bonnes questions :

- Quel est mon projet professionnel à court terme (recherche d’emploi, formation, création d’entreprise) ?

- Quel est mon besoin de sécurité financière immédiate (importance du montant de l’allocation et de l’absence de carence) ?

- Quelle est mon ancienneté et quel montant d’indemnité puis-je espérer négocier ?

- Suis-je proche de l’âge de la retraite ? (Attention à la fiscalité de la rupture conventionnelle).

- L’entreprise est-elle en réelle difficulté économique ? (Légitimité du licenciement).

Cas pratiques : à chaque situation sa meilleure solution

Voici des exemples concrets pour vous guider :

- Le salarié avec un projet de création d’entreprise : Le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) offre un accompagnement personnalisé et un financement de formation. En cas de licenciement économique, il permet de bénéficier de l’Allocation de Sécurisation Professionnelle (ASP) sans délai de carence. Cela facilite la transition vers lancer son projet entrepreneurial tout en étant indemnisé.

- Le salarié proche de la retraite (plus de 55 ans) : Le licenciement économique reste souvent plus avantageux grâce au CSP, avec une indemnisation à 75 % du salaire brut pendant 12 mois. En revanche, la rupture conventionnelle peut être intéressante si l’employeur propose une indemnité très élevée, à condition d’anticiper les taxes sur la totalité de la somme reçue.

- Le salarié souhaitant partir rapidement et sereinement : Si les relations avec l’employeur sont bonnes, la rupture conventionnelle simplifie les démarches. Elle évite les contentieux et permet un départ en 32 jours minimum. Toutefois, elle n’offre pas l’ASP ni les avantages du CSP, ce qui peut pénaliser les longues carrières.

En cas de doute, consultez un conseiller France Travail ou un juriste pour évaluer les implications fiscales, sociales et les droits au chômage.

Un entretien personnalisé peut clarifier les obligations des deux parties et éviter les mauvaises surprises.

Les pièges à éviter : licenciement déguisé et pressions de l’employeur

Le licenciement économique déguisé en rupture conventionnelle : pourquoi et comment le reconnaître ?

Un employeur peut préférer une rupture conventionnelle pour éviter les formalités coûteuses d’un licenciement économique. Mais comment identifier ce déguisement ?

Signaux d’alerte : une proposition soudaine de rupture alors que l’entreprise traverse des difficultés, des pressions pour signer rapidement, ou une vague de départs similaires dans l’entreprise. Ces situations doivent alerter le salarié.

La rupture conventionnelle masquant un licenciement économique expose l’employeur à des risques. En cas de contestation, il pourrait être condamné à des dommages-intérêts. Une étude récente révèle que 1 sur 5 des ruptures conventionnelles est contestée pour vice du consentement.

Vos droits face à la pression : le vice du consentement

La rupture conventionnelle repose sur un consentement libre et éclairé. Si ce principe est violé, la procédure peut être annulée. Voici les cas typiques de vice du consentement :

- Menaces ou harcèlement pour forcer la signature

- Dégradation des conditions de travail avant la proposition

- Information délibérément cachée par le salarié (ex: projet concurrentiel)

Ne signez jamais une rupture conventionnelle sous la pression. Votre consentement doit être libre et éclairé, c’est une condition absolue de validité de l’accord.

En cas de vice avéré, la rupture est requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salarié peut alors obtenir des dommages-intérêts. La Cour de cassation a confirmé ce principe dans plusieurs arrêts récents, renforçant la protection des travailleurs.

À l’inverse, si c’est l’employeur qui est trompé (ex: dissimulation d’un projet concurrentiel), la rupture peut être annulée et requalifiée en démission. La preuve doit être irréfutable : selon les chiffres de la DARES, 12% des contestations de ruptures conventionnelles aboutissent à une annulation pour vice du consentement.

Le choix entre licenciement économique (CSP, allocation plus élevée, accompagnement renforcé) et rupture conventionnelle (sortie rapide sous accord libre et éclairé) dépend de votre situation. Pesez projets, sécurité financière et risques juridiques, et rejetez toute pression violant les procédures légales.

FAQ

Quel est le plus avantageux entre la rupture conventionnelle et le licenciement économique ?

Le licenciement économique est souvent plus avantageux si vous souhaitez un accompagnement renforcé : il donne accès au CSP, avec 75 % de votre salaire et aucun délai de carence. La rupture conventionnelle est plus rapide et souple, mais l’indemnité chômage est moins élevée (57 %) et elle implique un délai d’indemnisation.

Quels sont les inconvénients d’une rupture conventionnelle ?

La rupture conventionnelle ouvre droit à une indemnité chômage à 57 %, mais avec un délai de carence de 7 jours et un différé pouvant aller jusqu’à 150 jours. Elle ne prévoit pas d’accompagnement automatique et, pour les salariés proches de la retraite, l’indemnité est totalement imposable.

Quels sont les inconvénients d’un licenciement économique ?

Le licenciement économique peut être long et technique à mettre en œuvre. Pour le salarié, le principal risque est une contestation complexe en cas de vice de procédure. Si le CSP est refusé, un délai d’indemnisation s’applique, ce qui retarde l’accès aux allocations.

Comment bien négocier son licenciement économique ?

Pour bien négocier son licenciement économique, il est essentiel de comprendre vos droits et de préparer votre argumentaire. Commencez par évaluer votre ancienneté et le montant minimal de l’indemnité légale. Ensuite, étudiez le contexte de l’entreprise : si elle traverse des difficultés, une négociation à la hausse peut être compliquée. Si l’entreprise est en bonne santé, vous pouvez demander une indemnité plus élevée ou des mesures d’accompagnement (formation, aide à la reconversion). Enfin, vérifiez si le Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) vous est proposé, car il offre des avantages financiers et un accompagnement renforcé.

Quel est le montant du chômage après un licenciement économique ?

Avec le CSP, vous touchez 75 % de votre salaire journalier de référence, sans carence. En cas de refus, vous basculez vers l’ARE classique (57 %), avec un délai de carence de 7 jours. Le CSP est donc plus favorable, surtout avec un an d’ancienneté.

Quels sont les pièges du Contrat de Sécurisation Professionnelle (CSP) ?

Le CSP, bien que très avantageux, comporte des pièges à connaître. D’abord, il n’est proposé qu’aux entreprises de moins de 1 000 salariés. Ensuite, il faut accepter un accompagnement personnalisé pour son retour à l’emploi, ce qui implique de respecter un parcours actif. Enfin, si le CSP est refusé, le différé d’indemnisation est limité à 75 jours au lieu de 150 jours pour une rupture conventionnelle. Il est donc crucial de bien évaluer vos besoins en termes d’accompagnement et de liquidités avant de l’accepter.